Des chercheurs ont récemment décrit une nouvelle espèce de reptile marin fossile, Carinodens acrodon, découverte dans la mine de phosphate de Sidi Chennane, au Maroc. Cette avancée scientifique, publiée en 2024 dans Cretaceous Research, s’inscrit dans une dynamique de recherches paléontologiques actives dans cette région, connue pour sa richesse en fossiles du Crétacé supérieur.

Une région à fort potentiel paléontologique

Le Maroc, cinquième producteur mondial de phosphate selon l’US Geological Survey (2023), abrite dans ses formations géologiques de nombreux gisements fossiles. En particulier, les mines de Khouribga, notamment le site de Sidi Chennane, ont permis depuis les années 1990 la mise au jour de plusieurs espèces marines préhistoriques.

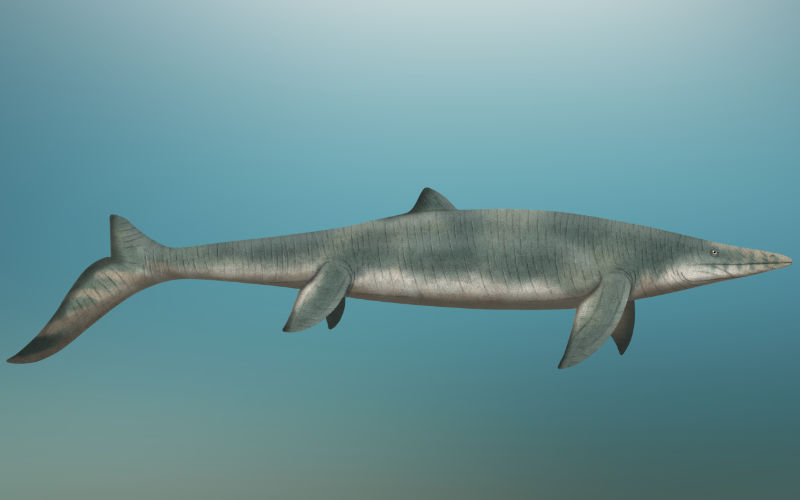

La nouvelle espèce décrite, Carinodens acrodon, est un mosasaure durophage, un reptile marin carnivore du Crétacé supérieur (environ 72 à 66 millions d’années), mesurant entre 2 et 3 mètres. Elle se distingue par ses dents basses, larges et rectangulaires, adaptées à l’écrasement de coquilles, un régime alimentaire rare parmi les mosasaures. Cette découverte fait suite à celle de Khinjaria acuta, identifiée sur le même site en 2025 (Longrich., 2025, A New Species of the Durophagous Mosasaurid Carinodens from the Late Maastrichtian Phosphates of Morocco and Implications for Maastrichtian Mosasaurid Diversity).

Le saviez-vous ? Pourquoi les baleines vivent-elles si longtemps ? Les secrets de la longévité marine

Biodiversité marine et terrestre du Crétacé

Les fouilles à Sidi Chennane révèlent également une importante faune marine fossile : poissons osseux, requins, tortues, et plus ponctuellement des ossements de dinosaures. Cette diversité permet de reconstituer les écosystèmes marins de la fin du Crétacé et d’étudier les interactions entre espèces aquatiques et terrestres.

| Espèce | Période | Type | Provenance dans la mine | Particularités |

|---|---|---|---|---|

| Carinodens acrodon | Crétacé supérieur | Mosasaure durophage | Sidi Chennane | Dents basses, rectangulaires. Régime à base de proies à carapaces dures. |

| Khinjaria acuta | Crétacé supérieur | Mosasaure | Sidi Chennane | Découvert moins de deux ans plus tôt. Spécificités dentaires distinctes. |

Cette dynamique archéologique montre combien le Maroc n’a pas fini de surprendre et confirme sa place à part dans l’histoire des anciennes mers. Mais ce n’est qu’une facette d’un trésor bien plus vaste : le phosphate marocain.

Enjeux scientifiques

La cohabitation de fossiles marins et terrestres sur un même site alimente les recherches sur les interactions écologiques à la fin du Crétacé, une période marquée par des bouleversements environnementaux avant l’extinction massive. Les travaux en cours visent à mieux comprendre la répartition géographique des espèces et l’évolution des niches écologiques. (Source : Orbi.uliege.be, Bardet, N. et al. (2014). Mosasaurids from the Maastrichtian phosphates of Morocco: an extraordinary ecological diversity)

Phosphate marocain : une ressource mondiale stratégique

Le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate naturel, une ressource essentielle pour la fertilisation et la production agricole à l’échelle planétaire. Grâce à l’OCP (Office chérifien des phosphates), le pays s’impose comme un acteur clé de la sécurité alimentaire mondiale. Les sites de Khouribga, Youssoufia et du Sahara occidental constituent le cœur de cette richesse, alimentant un marché mondial en pleine mutation.

- Chiffres clés : Le Maroc produit chaque année plus de 30 millions de tonnes de phosphate, représentant près de 40% du commerce mondial. Le Groupe OCP exporte vers l’Afrique, l’UE, la Russie, la Chine et l’Inde.

- Impact global : Sans le phosphate marocain, la fertilisation des cultures et la sécurité alimentaire de nombreux pays seraient menacées.

Les campagnes de fouilles annuelles rassemblent des équipes internationales, notamment britanniques, marocaines, françaises et américaines. Outre leur intérêt scientifique, les gisements marocains enrichissent les collections paléontologiques des muséums d’histoire naturelle, comme ceux de Marrakech, de Paris ou de Londres.

Le fossile de Carinodens acrodon a été collecté en 2021, identifié en 2023 et publié en avril 2024. Il est actuellement conservé au Muséum d’Histoire Naturelle de Rabat.

Des gisements à la croisée de la paléontologie et de l’histoire naturelle

Les couches géologiques du Maroc ne livrent pas seulement des ossements de mosasaures : elles constituent aussi un véritable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre l’évolution du vivant à une période clé. Dans ces carrières, des chercheurs venus du monde entier fouillent les sédiments avec la même excitation, car chaque fragment découvert enrichit notre vision du monde préhistorique africain. D’ailleurs, le site de Sidi Chennane, célèbre pour ses phosphates, est aussi un haut lieu pour observer le comportement migratoire des tortues ou découvrir de nouvelles espèces fascinantes.

- Diversité foisonnante : des restes de poissons, de requins, de tortues et de nombreux autres animaux marins prolifèrent dans ces dépôts.

- Rareté des dinosaures terrestres : bien que l’on y retrouve parfois des ossements de dinosaures, leur fréquence reste plus faible qu’en Amérique du Nord, mais les paléontologues estiment néanmoins que l’Afrique accueillait une faune dinosaure extraordinairement variée.

- Enjeux scientifiques : la confrontation des espèces marines et terrestres trouvées sur les mêmes sites pourrait apporter des indications inédites sur les interactions écologiques et les bouleversements qui ont mené à l’extinction du Crétacé.

| Type de fossile | Fréquence de découverte | Importance scientifique |

|---|---|---|

| Poissons & Requins | Abondante | Restaure l’écosystème marin du Crétacé |

| Mosasaures | Semi-rare | Comprendre la prédation dans les océans préhistoriques |

| Dinosaures terrestres | Rare | Rassemble des indices sur la diversité africaine des dinosaures |

Ce scintillement de découvertes, associé à la possibilité de découvrir des espèces hybrides comme le rockaroni qui fascine les paléontologues, confirme chaque année le statut du Maroc comme destination rêvée pour les chasseurs de fossiles. Mais ces gisements sont aussi au cœur d’enjeux économiques et géopolitiques majeurs.

Histoire et développement de l’industrie du phosphate au Maroc

L’exploitation minière du phosphate au Maroc remonte au début du XXe siècle, avec la découverte des premiers gisements dans le bassin de Khouribga, puis à Youssoufia, Safi, Jorf Lasfar et Benguerir. L’Office chérifien des phosphates (OCP), devenu Groupe OCP, a joué un rôle moteur dans la structuration et la modernisation du secteur. Sous la direction de Mostafa Terrab, l’OCP a accéléré l’innovation technologique, la digitalisation et l’optimisation de la supply chain, faisant du Maroc un leader mondial de l’industrie chimique et minière.

- Innovation : Le Maroc investit massivement dans la recherche et le développement, notamment via l’Université Mohammed VI Polytechnique et des projets pilotes menés par OCP Africa.

- Transformation : Les phosphates extraits sont transformés localement en engrais phosphatés, exportés dans le monde entier.

À lire également : Une fillette de 11 ans découvre un monstre marin du Jurassique sous nos pieds !

Le phosphate marocain, levier de puissance économique et diplomatique

Le phosphate est un pilier de l’économie marocaine, représentant une part significative du PIB, des exportations et de l’investissement étranger. À travers l’OCP, le Maroc tisse des partenariats stratégiques avec l’Afrique, l’UE, la Russie, la Chine, l’Inde et le Nigeria. Ces alliances renforcent la diplomatie marocaine, notamment sur la question du Sahara occidental et dans l’Afrique subsaharienne.

- Diplomatie des engrais : Le Maroc fournit des engrais sur mesure à de nombreux pays africains, contribuant à la sécurité alimentaire du continent.

- Marché mondial : Les fluctuations des prix du phosphate influencent directement la stabilité des marchés agricoles mondiaux.

Défis environnementaux et enjeux de durabilité

Si le phosphate marocain est un atout, son exploitation soulève d’importants défis environnementaux. La gestion des déchets, la pollution au cadmium et la préservation des ressources en eau sont au cœur des préoccupations. L’OCP s’engage dans une démarche d’économie circulaire et de recyclage des phosphates, tout en répondant aux critiques de la Commission européenne, des ONG et de Greenpeace.

- Développement durable : L’OCP investit dans des technologies propres, la réduction de l’empreinte carbone et la valorisation des déchets miniers.

- Transparence : Les efforts pour une production responsable sont régulièrement audités et publiés, renforçant la confiance des partenaires internationaux.

Innovation, recherche et agriculture moderne : l’avenir du phosphate marocain

Le Maroc mise sur l’innovation pour adapter ses engrais phosphatés aux besoins de l’agriculture moderne. L’Université Mohammed VI Polytechnique et OCP Africa développent des solutions sur mesure, en partenariat avec la FAO et la Banque mondiale. Des projets pilotes en Afrique et en Europe illustrent cette dynamique, visant à garantir la sécurité alimentaire tout en préservant l’environnement.

- Recherche appliquée : Les laboratoires marocains travaillent sur la réduction de la teneur en cadmium et l’amélioration de la traçabilité des engrais.

- Formation : Des programmes de formation accompagnent les agriculteurs africains dans l’utilisation raisonnée des engrais phosphatés.

Enjeux géopolitiques et perspectives d’avenir

Dans un contexte international tendu (guerre en Ukraine, tensions avec la Russie), le phosphate marocain apparaît comme un enjeu de sécurité alimentaire mondiale. Le Maroc, via l’OCP, se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique et du développement durable du secteur. Les perspectives sont prometteuses, avec des investissements croissants et une volonté d’équilibrer croissance économique et respect de l’environnement.

- Risques et opportunités : Les fluctuations du marché mondial, les réglementations européennes et la concurrence internationale imposent une adaptation constante.

- Leadership africain : Le Maroc ambitionne de devenir le hub africain de la fertilisation durable, en collaboration avec la Banque mondiale, la FAO et l’ONU.

Le Maroc, un repère planétaire pour les sciences du passé et l’avenir du phosphate

Le Maroc figure désormais parmi les territoires les plus actifs en matière de recherche paléontologique sur le Crétacé supérieur. Par la richesse de ses gisements et la variété des espèces identifiées, il contribue à affiner la compréhension de la biodiversité marine et terrestre d’une époque charnière dans l’histoire de la planète.

Ses gisements continuent de révéler des secrets fascinants sur la faune qui peuplait les océans à l’époque des dinosaures, tout en mettant en lumière des phénomènes tels que les adaptations de l’iguane marin, et en offrant au continent africain un nouveau prestige scientifique. Mais surtout, le phosphate marocain demeure au cœur des enjeux de sécurité alimentaire, de développement durable et d’innovation technologique à l’échelle mondiale.

- Toujours plus de fouilles : la richesse des sites encourage les campagnes de recherche annuelles, mobilisant des experts du monde entier.

- Diversité du patrimoine : des fossiles aussi bien marins que terrestres enrichissent chaque année les collections nationales et internationales.

- Espoirs futurs : avec chaque nouvelle campagne, la certitude grandit que d’autres espèces encore insoupçonnées attendent d’être découvertes.

- Un vivier paléontologique unique : le Maroc rivalise désormais avec les grands sites fossiles d’Amérique et d’Asie, tout en consolidant sa position de leader mondial du phosphate naturel.

La prochaine fois que l’on évoque le phosphate marocain, pensez à ces créatures antiques qui sommeillent encore dans la pierre, en attente du moment où elles nous révéleront, une nouvelle fois, la richesse inouïe de notre planète disparue. Et souvenez-vous : derrière chaque grain de phosphate, il y a une histoire de science, de diplomatie et d’avenir durable.